たかが紙一枚、されど紙一枚 / 第六回

2017-04-26

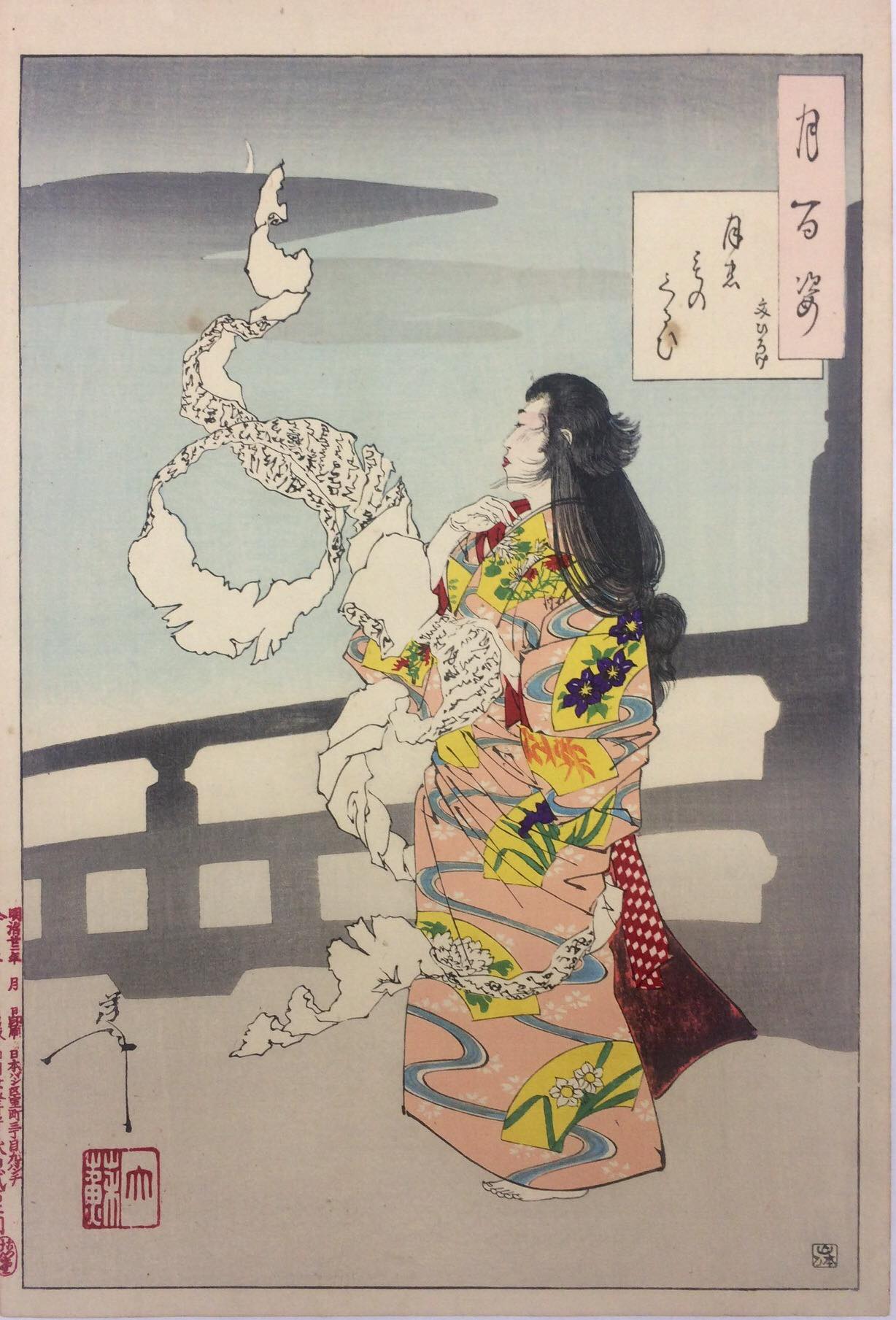

〜 劇画のパイオニア、月岡芳年の世界 〜

文と構成:吉 いと子

五拾画廊店主もご贔屓。稀代の絵師、月岡芳年

『玉兎 孫悟空』(1886年)より、五拾画廊Facebookアイコン

稀代の浮世絵師、月岡芳年。

我らが店主のお気に入りの絵師でもあり、五拾画廊のFacebookアイコンも、実は芳年の絵です。五拾画廊でも実際に、これまで多くの芳年作品を扱ってまいりました。

浮世絵師も数多(あまた)おれど、芳年はちょっと特別。ネットで「芳年」と検索いたしますと、ブログやまとめサイトの記事などなどで「これが江戸時代の絵なんて信じられない!」「昔にすごい絵師がいた!」などなど現代っ子にも大人気の様子。

さて、いったい芳年の何がそんなにも現代人を魅了するのでしょうか?今も色褪せない芳年の画の魅力に、今回は触れていきたいと思います。

斬新。でも、それだけじゃない。

月岡芳年が活躍したのは幕末〜明治前期。動きや構図に迫力、そしてユーモア満載の大人気の浮世絵師、歌川国芳に12歳で入門した国芳直系のお弟子さんです。入門当時は武者絵、役者絵などを描いて研鑽(けんさん)を積みました。

ところで、浮世絵、というとパッと浮かぶのは芳年の師匠の国芳はもちろん、北斎、写楽、広重などが描いた絵柄をイメージしませんか?

江戸時代っぽさを表す代表格として、たびたび広告などでも使われているせいかもしれませんが、「ちょっと昔の日本」というノスタルジーを感じる「浮世絵」の一般的なイメージというのは、少なからず定着しているように思います。

かたや芳年の絵…ほぼノスタルジックなイメージはないような。人物の動き、構図、目線など、すべてが、江戸や明治期、あるいはそれ以前の時代のの装束をまとっていたとしてもなぜだか「今っぽい」感じがするのです。

芳年の絵は、それが江戸の風俗を描いたものであっても、時事の最新ニュースを描いたものでも、故事を元にしたものであっても、構図も絵柄も線の描き方も鮮やかだったりパステル系だったりの色使いも、ずば抜けて斬新です。

『藤原保昌月下弄笛図』(1883年)

風、匂い、温度…目には見えない空気。

美人画に至ってはただ漫然と美人を描くに止まらず、『風俗三十二相』のシリーズに代表される「その瞬間」を的確に描ききっています。風に吹かれて涼しそうな瞬間、煙たくて顔をしかめた瞬間、お灸のもぐさの熱さに耐える「あっつい」瞬間…など

『風俗三十二相(左から)すずしさう、けむさう、あつさう』(1888年)

私見ではございますが、それまでの絵師が目に見えるものを余すところなく描こうとしてきたのに対し、芳年は「目に見えないもの」を描こうとしていたような気がしてなりません。「目に見えないもの」と申しましても、想像や空想の世界だけではなく「確かにそこにあるのに見えないもの、形のないもの」を。

例えば、風や匂い、温度、感覚…それを見せるために、細やかなディテールや表情、動作の詳細をまるで写真のように、ディテールにこだわり抜いて描き留めていきました。それは、時代こそ違えど、ロバート・キャパがライカを操ってその場の空気を写真として切り取っていたかのように。絵筆を操ってカメラのように瞬間の空気を切り取っていた、と私には見えてなりません。

そう、芳年の絵には「空気」と「時間」が流れているのです。

動きのあるものの瞬間をとらえる、といえば近い時代では北斎の「神奈川沖浪裏」が有名です。寄せては返す波の一瞬…。

まだ写真技術が開発されて間もなく、写真のドライブモードもストップモーションも開発途上の時代に、目視だけでこの絵が描けたということが何よりの脅威です。芳年は、この「神奈川沖浪裏」にかなりのインスパイアをうけたのではないかと思われるような波の表現も、いくつかの絵に見ることができます。

また、芳年と同時代を生きたイギリスのエドワード・マイブリッジという写真家がいます。彼は初めて高速度撮影(ストップモーション)、そして連続写真を成功させた人。同時代、芳年の存命中に、動物や人間の動きを連続写真によって解明したのです。

これまた飽くまで私の想像なのですが、どこかから芳年がこのことを聞き及んで、もしくは実際に目にして、生き物の「動きの瞬間」にとても興味を持った、とそんな気がしているのです。

芳年の映画的視点。

芳年は現代漫画にも通じる劇画の先駆者、とも言われています。

そんな芳年の絵を映画で例えると、一番しっくりとくる気がしています。

ハリウッド級の冒険活劇、アクション映画、生き様を描くヒューマンドラマ、もしくはスプラッタホラー??

以下に掲載するのは、五拾画廊でもお取り扱いのある(もしくはあった)芳年の作品の数々の中から、「映画的な」作品たちです。

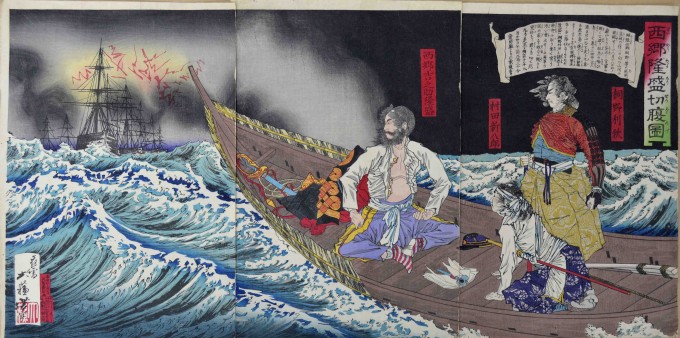

『西郷隆盛切腹図(三枚続き)』(1877年)

※西郷隆盛の切腹が船上で行われたとの誤報から(実際は丘の上)描かれた錦絵。

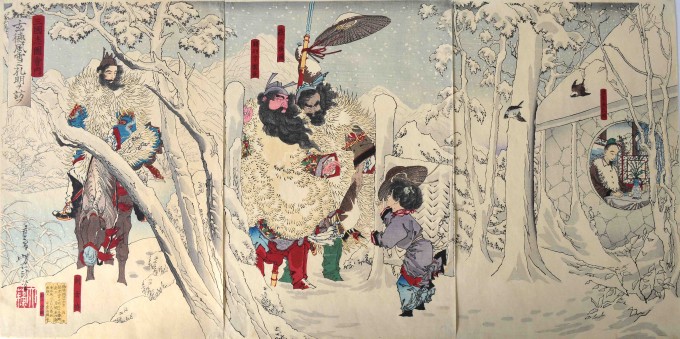

『三国志図会内 玄徳風雪ニ孔明訪フ(三枚続き)』(1883年)

※有名な三国志のエピソード「三顧の礼」の一節

いかがでしょうか。

歴史上の実話や寓話に基づく絵に至っては、まるでワイドスクリーンで映画を見ているかのような気分になりませんか?

また、芳年は妖怪や血みどろ絵、無残絵と言われたスプラッタホラーのような絵も多数描いております。

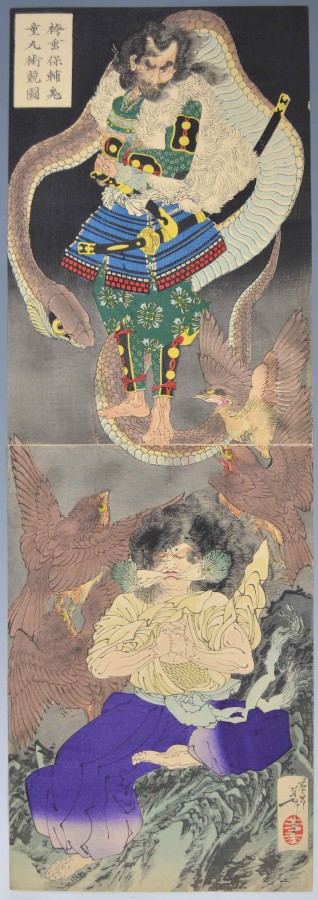

『襟垂保輔鬼童丸術競図』(1885)

『奥州安達ヶ原ひとつ家の図』(1885)

上の図は、赤山の乾の谷において強盗の首領『袴垂保輔』と『妖童鬼童丸』が妖術を戦わす場面。鬼童丸が鳥達をけしかけると、保輔は負けじと大蛇を繰り出している…という図です。これまた、映画のワンシーンのようです。

下の図は、現在の福島県二本松市にある鬼婆の伝説から。かつて京都の公家屋敷に乳母として奉公していた岩手、という女性がおりました。岩手は溺愛する姫の生まれながらの病をなんとか治してやろうと胎児の生き胆が効く、という占いを信じて旅に出ます。ところが、狙って殺した妊婦は自分の実の娘だったことを知り、心を病んでしまいます。その末に鬼婆となり、旅人を捉えてはそれを食していたという伝説に基づくものです。

黴くさい家の空気感や、ぐつぐつと囲炉裏端で煮える湯の音までしてきそうです。ただ、なぜかしらどんなに血生臭く陰惨な場面を描いても、どこか芳年の絵には何歩も退いてみているようなユーモラスな感覚があるような気がします。

芳年の絵、みなさんは、どんな感想を持たれたでしょうか?

芳年はとにかく、多作。またいずれ特集記事を書いてみたいと思います。それでは、次回も、お楽しみに!

<お知らせ>

ゴールデンウィークに東京プリンスホテルで開催される、歴史ある「ザ・美術骨董ショー」。

五拾画廊は今年も、出展いたします。

全国の骨董屋さんが集まるこのイベント。普段なかなか入りづらい骨董屋さんとお話ししたり、骨董を真近で見ることができる絶好の機会です。

お気に入りの骨董屋さんを見つけたいけれど、どこへ行っていいかわからない、という方も自分のアンテナにピンとくる骨董屋さんとの出会いがあるかもしれません。

五拾画廊では今年も浮世絵、春画をメインに骨董を出展いたします。葛飾北斎や月岡芳年など、質の高い作品を取り揃え、皆様のお越しをお待ちしております。

また、毎年大人気の、インテリアとしても飾れる川瀬巴水の後摺り(後摺りについての解説はこちら http://www.fifty-gallery.com/column/620/ )もお手頃なお値段で額装をして販売しております。

是非足をお運びください。

今回、芳年も出品しております!

http://www.japantique.org/top.html