たかが紙一枚、されど紙一枚 / 第七回

2017-08-11

のんびり、深く、愛らしい。

〜 山の版画家、畦地梅太郎の世界 〜

文と構成:吉 いと子

「山」といえば、畦地梅太郎

お待たせしました、お久しぶりの連載再開!

8月に連載を再開させるにあたって、昨年より施行された新しい休日「山の日」にちなんで是非皆様にご紹介したい作品があります。それが、実は山の愛好家には以前から親しまれている愛媛出身の山の版画家、畦地梅太郎(1902-1999)です。

当五拾画廊は、肉筆浮世絵、春画を中心に古美術を扱う画廊。扱う作品のほとんどは江戸〜大正時代の作品です。しかし、稀にお客様のコレクションを引き継いで、近代版画のお取り扱いをすることもございます。

その中でも、我らが店主もお気に入りの秘蔵コレクション。それが、畦地梅太郎。個人的に筆者が近年再評価されて急激に人気が出て、もしや、大ブレイクするのでは?って思っている、そんな版画家さんです。初めて見た時、私は正直「最近のアーティストの作品かな」と思ったものです。

百聞は一見にしかず。まずはご覧ください、畦地梅太郎の「山」シリーズでも特に際立つ、「山男と雷鳥(らしき鳥)」シリーズ。

大胆な構図、ほぼ面と線だけのシンプルな省略表現。主張しすぎずセンスの光る、控えめながらモダンな色使い。これ、まるで近年日本で大ブレイクした「北欧デザイン」の如し、だと思いませんか?同じベクトル上にあると思われる民芸よりも、さらに一歩近代化している、という印象。レトロ感もあるのに、レトロすぎない、斬新というよりは常に衰えない「新鮮さ」を感じるのです。

実は五拾画廊内にある店主の趣味のエリアにこの数年、ずっとかけてあったのがこの「鳥と山男」なのです。何とも言えない愛嬌があって、じわじわと愛着が湧いてきます。

4つの時代を生き、山を描く。

明治-大正-昭和-平成を股にかけて生きた畦地梅太郎の生きた時代は、まさに日本が激変した時代。幾つかの血なまぐさい戦争、目まぐるしく移り変わる後期文明開花に高度経済成長にバブル崩壊。ところが、同時代の作家と比べても、畦地の作品は全くその悲壮感や慌ただしさや浮足立った様子とは無縁に思えます。戦中戦後は満州や戦後の風景を描いたシリーズもあるのですが、やはり見る者の心が不安になるような暗さやおどろおどろしさはほとんどないような。何か強烈なメッセージを発する、といった性格のものではなく、山や山男を介して表現し続けた一連のシリーズのように、ちょっぴりとぼけた愛嬌を湛えて「ただそこに在る」というまさに、泰然自若、山のごとし、な作品たちです。

抽象造形版画への挑戦、恩地孝四郎のことばで山に戻る?

そんな畦地梅太郎作品に大きな変化があったのは、国際的な展覧会に数多く出品し、高い評価を得るようになった頃に手がけた、1960年台の抽象造形版画。この頃の作品は、国際展を意識してか少し大きめの作品もいくつか摺られています。五拾画廊でお取り扱いがあるその内の一枚、「青凍」は版画としては大きめの作品でもあり、インパクトがあります。でも、何者にも流されない畦地梅太郎にしか描けない、飄々とした泰然自若さは、この頃の作品には無いように思います。

もしかして同様に感じたのでしょうか。当の畦地梅太郎が抽象造形版画に違和感を感じていた頃、かの恩地孝四郎に「君は抽象より具象の方がいいよ」と言われた、というエピソードが残っています。全く素直に、1965年頃から抽象造形版画をやめ、再び山の作品を作り始めます。

そう考えるとこの頃の抽象造形版画のシリーズは、畦地版画の中ではとてもレアな作品と言えるかもしれません。

1982年、畦地梅太郎に届いた一通の手紙

畦地梅太郎の、とても好きなエピソードがあります。

1982年、畦地は一通の手紙を受け取ります。その主は「ノーベル賞に敬意を表す会」からのもの。

その内容は、同国人のノーベル賞受賞者の栄誉を更に高めるための版画連作の制作依頼でした。具体的には、ノーベル文学賞を受賞した川端康成を讃えるための版画で、授賞式のある翌年までに完成させて欲しい、という依頼。この年他の国で依頼を受けた芸術家の中にはかのホアン・ミロもいて、畦地の国際的評価の高さを伺わせます。

畦地本人も「身に余る光栄」と感激して返事を送ったといいます。しかし、この時既に80歳。550点もの版画制作を1年と数ヶ月で仕上げることにもし間に合わなければ…と辞退したといいます。けれど、諦めきれない同会からは、初期作品の流用や、作品数を減らしてでもよいので是非、と再三のラブコールがあったそう。それでも自分で描き、彫り、摺ることにこだわっていた畦地はこの申し出を断ったのだそうです。

私個人の想像ではあるけれど、もちろん、年齢的な不安や制約があったにしても、このエピソードからは自分自身の名声よりも、栄誉にふさわしい作品を自分自身の手で誠心誠意心を込めて作りたい、という妥協を許さない真摯な作家の思いを感じるのです。

「ただいま」といいたくなるような。

畦地作品はこの他にも、山そのものを描いた風景作品、野山に暮らす生き物を見つめた作品、山の家族、山の子供たちの作品などがあります。そのいずれも、シャープな線やビビッドな色合いのものがありながら、つい「ただいま」と言いたくなるような優しさと懐の深さを感じさせるのです。

これを例えるならば、やはり「山」。

版画でありながら、まるで故郷の山のよう。

今年の夏、故郷の山を眺めたり、山に登られる際は、畦地の描いた山や、山の生き物や、山男たちを思い出すと、ちょっと楽しくなるかもしれません。

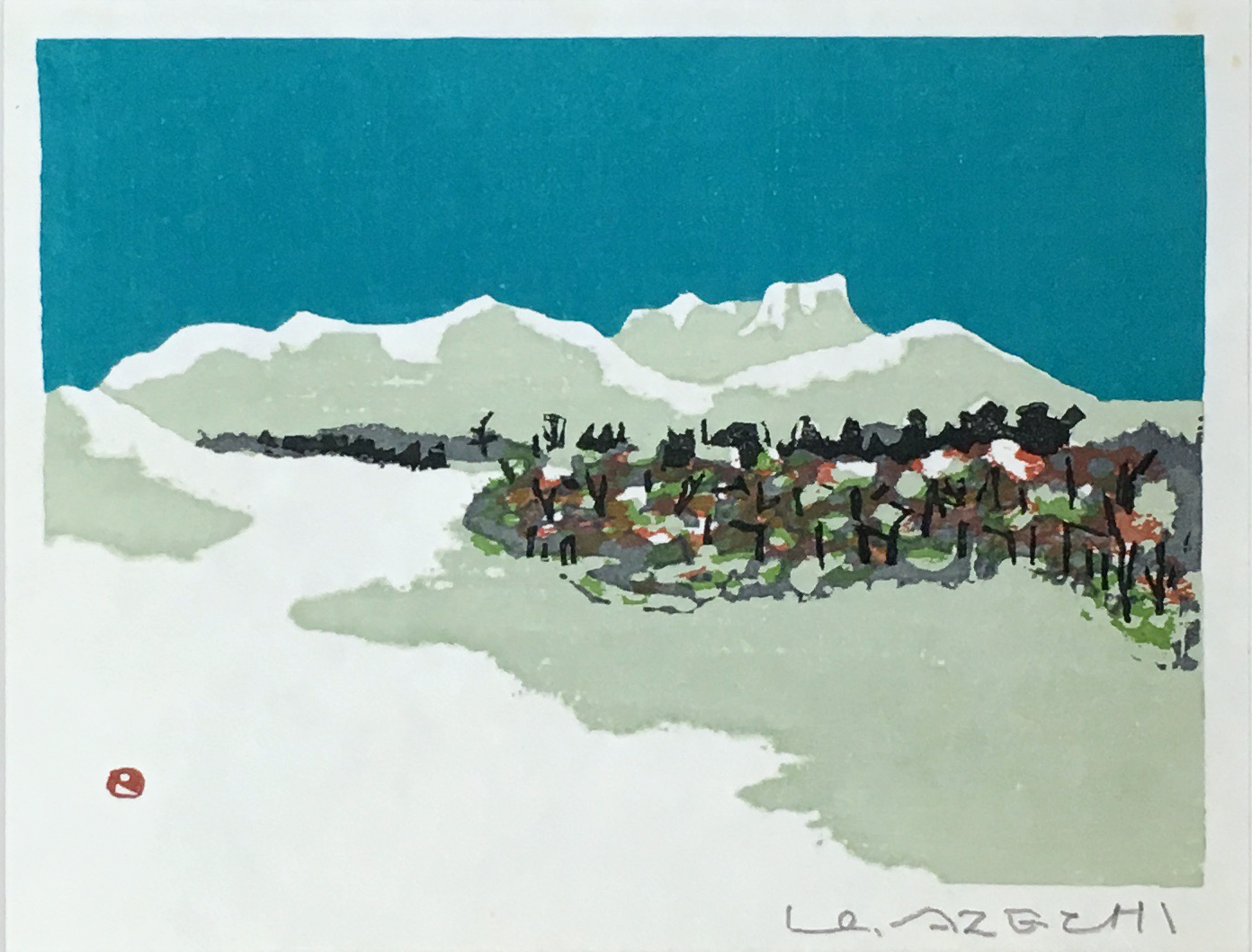

『四国の山』(1957年)

吉 いと子 (五拾画廊たまに手伝い、フリーライター)

☆五拾画廊ホームページ連載「たかが紙一枚、されど紙一枚」では、皆さんの知りたい浮世絵、春画にまつわるご質問をメールで受け付けております。お寄せいただいたご質問の中から厳正な抽選の上、当連載の本文中でご回答させていただきたく思います。採用された方には特製、春画ポストカードをプレゼント。→ info@fifty-gallery.com へどしどしご応募ください♪